Cohabiter avec le vivant

Edouard Brunet, Etienne Toffin

Workshop SIP

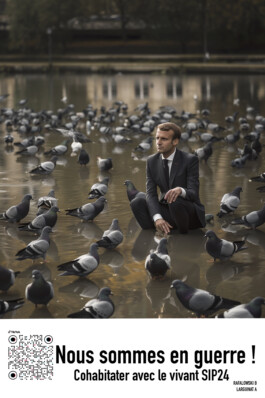

L’effondrement du vivant ces dernières décennies est vertigineux : 80% d’insectes européens en moins en 30 ans, 69% de vertébrés en moins dans le monde en 50 ans. Ce sujet passe presque inaperçu, comme évincé par l’autre grand sujet écologique qu’est le réchauffement climatique. Pourtant cela interroge profondément le rapport que nous entretenons avec le vivant et plus largement avec le monde qui nous entoure.

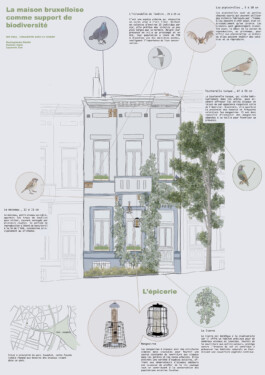

En réaction à ce déclin exceptionnellement rapide, l’idée de développer la nature en ville est maintenant très largement partagée par les habitants, usagers, architectes, et soutenue par des politiques publiques plus ou moins ambitieuses.L’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité, le soutien au bien-être et à la santé mentale sont autant de bonnes raisons de laisser plus d’espace dans l’espace urbain aux arbres, buissons, fleurs, pollinisateurs, écureuils et autres oiseaux chanteurs.

Toutefois, derrière ces discours en apparence unanimes se cache une réalité bien moins “romantique”, tant notre rapport au vivant est conflictuel. Si tout le monde s’enthousiasme pour les fleurs et les abeilles, la culture du trottoir net et sans “mauvaises herbes” a la vie dure : la présence de brebis est source de dissension dans certains quartiers, et les renards et corneilles sont jugés comme inaptes à une vie respectueuse des autres habitants. La cohabitation avec le vivant est donc un implicite majeur de cette idée de la renaturation des villes, un non-dit qui empêche la transformation nécessaire de nos espaces urbains.

“ ... habiter c’est toujours cohabiter, parmi d’autres formes de vie, parce que l’habitat d’un vivant n’est que le tissage des autres vivants.” Baptiste Morizot, Manières d’être vivant.

Cohabiter avec le vivant

Edouard Brunet, Etienne Toffin

Workshop SIP

L’effondrement du vivant ces dernières décennies est vertigineux : 80% d’insectes européens en moins en 30 ans, 69% de vertébrés en moins dans le monde en 50 ans. Ce sujet passe presque inaperçu, comme évincé par l’autre grand sujet écologique qu’est le réchauffement climatique. Pourtant cela interroge profondément le rapport que nous entretenons avec le vivant et plus largement avec le monde qui nous entoure.

En réaction à ce déclin exceptionnellement rapide, l’idée de développer la nature en ville est maintenant très largement partagée par les habitants, usagers, architectes, et soutenue par des politiques publiques plus ou moins ambitieuses.L’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité, le soutien au bien-être et à la santé mentale sont autant de bonnes raisons de laisser plus d’espace dans l’espace urbain aux arbres, buissons, fleurs, pollinisateurs, écureuils et autres oiseaux chanteurs.

Toutefois, derrière ces discours en apparence unanimes se cache une réalité bien moins “romantique”, tant notre rapport au vivant est conflictuel. Si tout le monde s’enthousiasme pour les fleurs et les abeilles, la culture du trottoir net et sans “mauvaises herbes” a la vie dure : la présence de brebis est source de dissension dans certains quartiers, et les renards et corneilles sont jugés comme inaptes à une vie respectueuse des autres habitants. La cohabitation avec le vivant est donc un implicite majeur de cette idée de la renaturation des villes, un non-dit qui empêche la transformation nécessaire de nos espaces urbains.

“ ... habiter c’est toujours cohabiter, parmi d’autres formes de vie, parce que l’habitat d’un vivant n’est que le tissage des autres vivants.” Baptiste Morizot, Manières d’être vivant.