La cheminée du Midi

Vanessa Boucher, Fiona Genatzy, Felix-Antoine Meilleur Roy, Capucine Rombi

CUMA

Apparue au début du XXe siècle et déclinée en de nombreux brevets et expérimentations, la cheminée solaire propose d’exploiter la puissance mécanique des mouvements ascendants de l’air une fois réchauffée par le soleil. Souhaitant rivaliser avec les méthodes de production d’énergie conventionnelle, un problème de taille lié à son collecteur semble avoir freiné ces expérimentations.

Cependant, la cheminée solaire est un réel dispositif bioclimatique low-tech composé d’éléments simples. Fonctionnant selon sa propre logique de distribution de l’air et des températures et une fois couplée à l’architecture et à son environnement, elle devient un système esquissant un véritable intérêt technico-spatial.

Cet exercice propose d’explorer les limites d’un mariage entre une cheminée solaire et l’architecture d’une tour-objet en testant l’impact que pourrait avoir son déploiement en zone urbaine. Se laisser prendre au jeu demande d’ores et déjà de penser la relation indissociable entre l’horizontalité d’un collecteur et la verticalité d’un bâtiment-cheminée où l’enjeu principal est d’habiter la technique.

Vue de la tour et de la cheminée du Midi

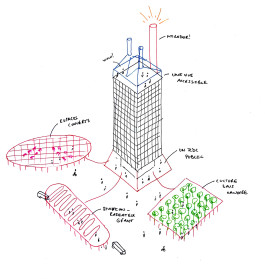

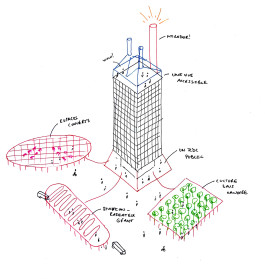

Schéma montrant les potentialités d'un système technique extériorisé

Vue aérienne sur les collecteurs dans leur contexte d’implantation

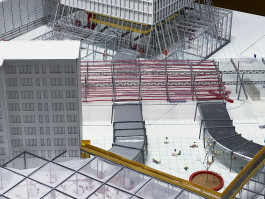

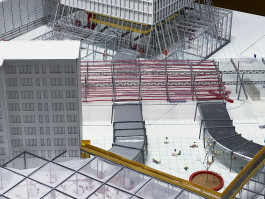

Vue intérieure des étages montrant la structure révélée et la technique habitée

Vue du toit-extracteur et de la cheminée pulsant l’air chaud des collecteurs

Vue des collecteurs de type « canopées habitées »

Vue sous les collecteurs-tubes

Vue sous la station servant de radiateur géant

Vue sous l'infrastructure d'accès

Vue intérieure de l'atrium montrant l’espace rendu public et l’accès à la tour

La cheminée du Midi

Vanessa Boucher, Fiona Genatzy, Felix-Antoine Meilleur Roy, Capucine Rombi

CUMA

Vue de la tour et de la cheminée du Midi

Schéma montrant les potentialités d'un système technique extériorisé

Vue aérienne sur les collecteurs dans leur contexte d’implantation

Vue intérieure des étages montrant la structure révélée et la technique habitée

Vue du toit-extracteur et de la cheminée pulsant l’air chaud des collecteurs

Vue des collecteurs de type « canopées habitées »

Vue sous les collecteurs-tubes

Vue sous la station servant de radiateur géant

Vue sous l'infrastructure d'accès

Vue intérieure de l'atrium montrant l’espace rendu public et l’accès à la tour

Apparue au début du XXe siècle et déclinée en de nombreux brevets et expérimentations, la cheminée solaire propose d’exploiter la puissance mécanique des mouvements ascendants de l’air une fois réchauffée par le soleil. Souhaitant rivaliser avec les méthodes de production d’énergie conventionnelle, un problème de taille lié à son collecteur semble avoir freiné ces expérimentations.

Cependant, la cheminée solaire est un réel dispositif bioclimatique low-tech composé d’éléments simples. Fonctionnant selon sa propre logique de distribution de l’air et des températures et une fois couplée à l’architecture et à son environnement, elle devient un système esquissant un véritable intérêt technico-spatial.

Cet exercice propose d’explorer les limites d’un mariage entre une cheminée solaire et l’architecture d’une tour-objet en testant l’impact que pourrait avoir son déploiement en zone urbaine. Se laisser prendre au jeu demande d’ores et déjà de penser la relation indissociable entre l’horizontalité d’un collecteur et la verticalité d’un bâtiment-cheminée où l’enjeu principal est d’habiter la technique.